Многие люди время от времени сталкиваются с усталостью, болями в ногах и руках, кожными высыпаниями или ощущением жара без видимой причины. Чаще всего такие симптомы связывают со стрессом, переутомлением или возрастными изменениями. Однако у небольшой части пациентов за этими проявлениями может скрываться болезнь Фабри (БФ) — редкое наследственное заболевание, которое долго остается нераспознанным.

В настоящее время наука и медицина располагают реальными возможностями для замедления прогрессирования БФ и предотвращения тяжелых осложнений. Развитие молекулярно-генетической диагностики, внедрение инновационных биотехнологических препаратов и наличие национальных программ по редким заболеваниям делают лечение более доступным. БФ становится примером того, как сочетание научных достижений и государственной поддержки способно изменить прогноз и качество жизни пациентов.

Болезнь Фабри относится к группе лизосомных болезней накопления. Она вызвана мутацией гена GLA, отвечающего за синтез фермента α-галактозидазы А. При его дефиците в клетках накапливаются гликосфинголипиды, прежде всего глоботриазилцерамид (Gb3), что приводит к постепенному повреждению сосудов, сердца, почек и нервной системы.1

Распространенность заболевания оценивается в пределах одного случая на 40—170 тыс. человек, однако фактическое число пациентов, по данным скринингов, может быть значительно выше.2

Первые проявления болезни часто возникают в детстве или подростковом возрасте — это боли в кистях и стопах, кожные высыпания, повышенная утомляемость, нарушение потоотделения. Симптомы неспецифичны и нередко воспринимаются как следствие перегрева, стрессовых нагрузок или кожных заболеваний. В результате пациенты годами наблюдаются у разных специалистов, а диагноз устанавливается лишь после развития необратимых изменений в организме.

Ферментозаместительная терапия: переломный момент

Около 25 лет назад в медицине появился первый метод, воздействующий на причину болезни Фабри, — ферментозаместительная терапия (ФЗТ). Его принцип основан на восполнении дефицита фермента α-галактозидазы А, необходимого для расщепления гликосфинголипидов. При введении препарата фермент проникает в клетки, восстанавливает процесс метаболизма и помогает снизить накопление липидов, сохраняя функцию жизненно важных органов.3-4

По данным международных регистров Fabry Outcome Survey и Fabry Registry, уже через 6—12 месяцев терапии уровень Gb3 в крови снижается в среднем на 50—65%. Это замедляет развитие нефропатии и кардиальных осложнений, продлевая жизнь пациента и улучшая ее качество.3

Однако у части пациентов в ходе лечения могут вырабатываться антитела, связывающиеся с ферментом и снижающие его активность. Это явление, называемое иммуногенностью, остается одной из ключевых проблем терапии болезни Фабри. Поэтому современные исследования направлены на создание усовершенствованных, более устойчивых и безопасных форм фермента с пролонгированным действием.4,5

«Каждый из препаратов для лечения болезни Фабри имеет свои преимущества, но важно, чтобы все доступные варианты были представлены в равных условиях в рамках ЖНВЛП. Это позволит врачам выбирать оптимальную терапию для конкретного пациента», — отмечает Елена Хвостикова, пациентская организация «Геном».

Виды препаратов ФЗТ

В настоящее время для ферментозаместительной терапии (ФЗТ) болезни Фабри применяются три основных препарата:4,6,7

- Агалсидаза альфа — синтезируется на линии клеток человека. Обладает высокой схожестью с естественным ферментом и низкой иммуногенностью, что снижает риск побочных реакций и обеспечивает хорошую переносимость терапии.1

- Агалсидаза бета — синтезируется с использованием культуры клеток яичника китайского хомячка. Отличается по структуре и времени действия (период полувыведения около 2 час.), что может влиять на индивидуальную динамику терапии и частоту введения.7

- Пэгунигалзидаза альфа — инновационный фермент нового поколения, полученный на растительной клеточной платформе и модифицированный полиэтиленгликолем (ПЭГ). Эта технология обеспечивает пролонгированное действие (период полувыведения около 80 час.), более равномерное распределение препарата и снижение вероятности выработки антител, что повышает профиль безопасности и клиническую эффективность лечения.8,9-11

Эти различия позволяют врачам подбирать терапию максимально индивидуально — с учетом клинической картины, переносимости и рисков иммунных реакций.6, 7, 12

Российский контекст и государственная поддержка

В 2012 году болезнь Фабри была включена в федеральный перечень редких и жизнеугрожающих заболеваний (Постановление Правительства РФ № 403), что стало важным шагом в признании болезни как социально значимой и обеспечило государственную поддержку терапии.13

Елена Хвостикова: «В ряде случаев точный диагноз ставится только при появлении серьезных осложнений. Чтобы такого не происходило, необходимо повысить настороженность среди врачей и улучшить маршрутизацию пациентов на этапах первичной и специализированной помощи — для своевременного выявления и быстрой постановки диагноза».

В перечень ЖНВЛП сегодня входят три препарата ФЗТ — агалсидаза альфа, агалсидаза бета (включая воспроизведенную форму). В 2025 году в России зарегистрирован инновационный препарат пэгунигалзидаза альфа, разработанный международной биофармацевтической группой Chiesi. Этот фермент нового поколения уже применяется более чем в 20 странах, включая США и Германию, где подтвержден его благоприятный профиль безопасности и клинической эффективности.8-10

В августе 2025 года препарат был представлен на заседании комиссии Минздрава по ЖНВЛП.14 По итогам обсуждения решение о включении перенесли на последующее заседание (ожидается в ноябре). Производитель предложил снижение цены на 30%, что делает препарат на 40—70% доступнее, чем в странах референтной корзины.10

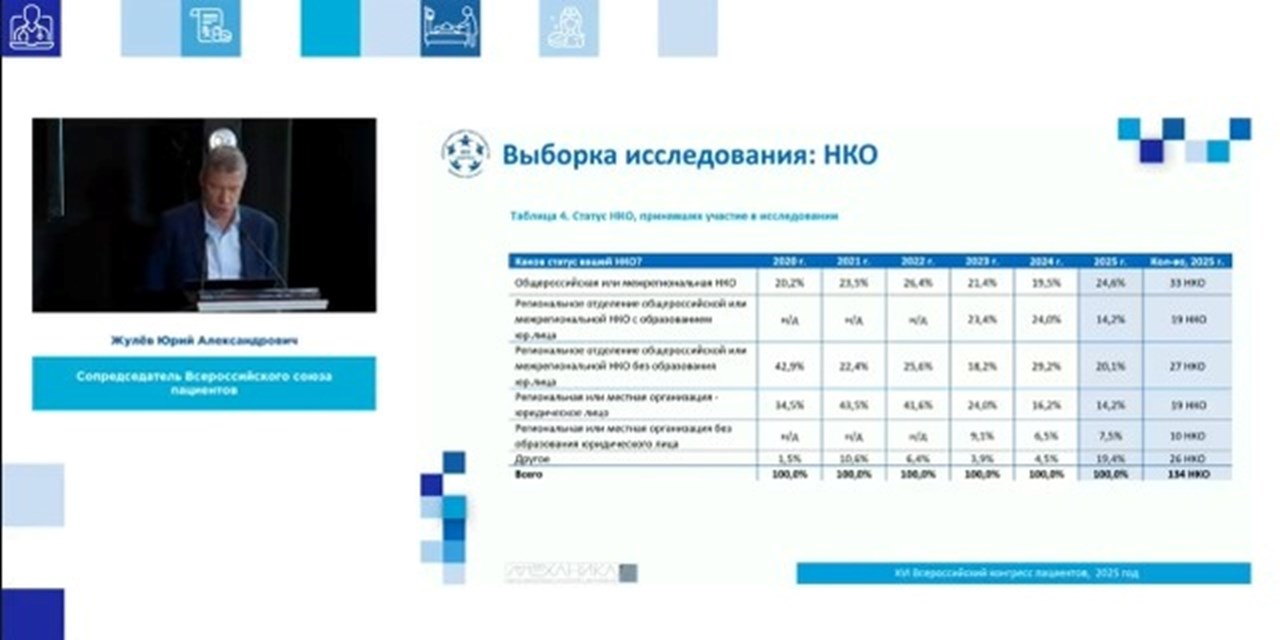

Юрий Жулёв, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, отмечает:

«Мы видим, что по-прежнему существуют проблемы с «погружением» инновационных препаратов в программу государственных гарантий. На примере болезни Фабри видно, что инновационные решения появляются, но пока остаются вне перечней, которые дают возможность их закупки за счет бюджета. В результате пациенты и врачи сталкиваются с ограниченным выбором и отсутствием доступа к лечению. Мы последовательно выступаем за то, чтобы инновационные препараты своевременно включались в перечни ЖНВЛП и другие государственные программы. Это позволит системе здравоохранения использовать потенциал современных технологий и улучшить качество жизни людей с редкими заболеваниями».

Включение препаратов в перечень ЖНВЛП гарантирует пациентам равный доступ к современным вариантам ферментозаместительной терапии. Это особенно важно при редких заболеваниях, где каждый пациент реагирует на лечение по-разному. Возможность выбора препарата позволяет врачу применять персонализированный подход, повышая как эффективность, так и переносимость терапии.5

Перспективы и вызовы

За последние два десятилетия подход к ведению БФ существенно изменился. Развитие молекулярно-генетической диагностики и внедрение ферментозаместительной терапии значительно улучшили прогноз для пациентов. Стали возможны раннее выявление, сохранение функции органов и контроль прогрессирования болезни.15

Тем не менее, по-прежнему важными остаются задачи по повышению осведомленности, расширению программ скрининга, снижению риска иммунных реакций и обеспечению равного доступа всех пациентов к инновационным методам терапии. Эти направления согласуются с приоритетами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и стратегическими целями развития системы здравоохранения.16

В контексте терапии БФ особую актуальность приобретает инициатива по улучшению условий регистрации инновационных препаратов в России. В феврале 2025 года Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить совершенствование условий допуска на российский рынок инновационных лекарственных препаратов иностранного производства. Соответствующее поручение (№ Пр-308 от 7 февраля 2025 года) опубликовано на официальном сайте Кремля и направлено на создание «дорожной карты» по упрощению регистрации таких препаратов с учетом международной практики.17 Для медицинского сообщества и пациентов с орфанными заболеваниями реализация этой инициативы может означать ускоренный доступ к современным терапевтическим решениям, включая новые варианты ферментозаместительной терапии, что потенциально расширяет возможности персонализированного подхода к лечению.

Источник: Фармацевтический вестник